Un rapport de la Cour des Compte vise à réduire le cheptel bovin français. Cette proposition est en cohérence avec les objectifs climatiques du Global Methane Pledge et le plan santé du programme national pour l’alimentation PNA3. La stratégie est simple : financer l’amélioration des élevages faibles en performances économiques ou environnementales. Ou bien aider à la reconversion les élevages défaillants sur ces deux tableaux. Une stratégie qui n’est pas sans rappeler les leçons de la revue parapluie de Clark et al. (2019) sur les impacts négatifs environnementaux et de santé publique de la viande rouge et produits transformés associés.

Contexte du rapport

Le rapport de la Cour des Comptes avance l’élevage bovin comme responsable de 11,8 % des émissions d’équivalents CO2 en France. Le ministère de la santé, dans son plan national nutrition santé (PNNS), recommande une consommation de viande rouge inférieure à 500 g par semaine. Selon l’ANSES, 28 % des adultes consommeraient encore plus de 500 g de viande rouge par semaine. Le rapport de la cour des comptes argumente qu’une consommation plus raisonnée de viande rouge, notamment des plus gros consommateurs, absorberait cette baisse du cheptel français.

La fédération interprofessionnelle Interbev vise pour sa part une démarche flexitarienne et la promotion du Label Rouge afin de réduire sur la quantité consommée et renforçant la qualité. « Aimez la viande, mangez-en mieux ». A noter que le PNA3 préconise surtout le développement des protéines végétales; ce qui peut aussi expliquer les récentes communications de Bruno Le Maire sur la filière.

Si la cour des comptes se penche sur le sujet, c’est bien entendu parce que ce plan de reconversion devra être financé. Et doit donc être comparé aux 4,3 Md€ d’aides publiques par an. L’élevage bovin demeure une activité agricole très subventionnée en France. L’intégralité du rapport est bien évidemment disponible sur le site de la cour des comptes. Les aspects plus techniques y sont détaillés. Filières d’élevage bovin, aides et stratégies de la PAC, formules mathématiques économiques mises en œuvre. Les lecteurs intéressés par les liens entre élevage et environnement seront rassurés par son contenu, le rapport met bien en avant les services environnementaux rendus par la filière, notamment la réduction de l’usage d’engrais de synthèse.

Critiques environnementales

L’élevage français permet l’épandage de 70-85 % du phosphore ingéré par les bovins. Mais ces déjections animales peuvent aussi entraîner des pollutions diffuses, comme le lien entre azote agricole et prolifération d’algues vertes en Bretagne. L’élevage bovin présente cependant un rôle positif dans divers services environnementaux, notamment la valorisation des terres non arables et le maintient d’une biodiversité des milieux ouverts.

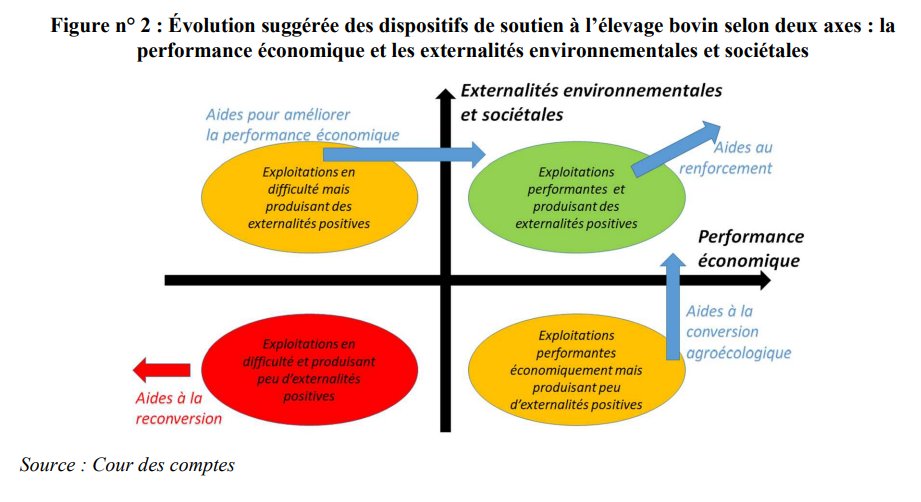

Le rapport de la Cour des Comptes note que la balance climatique est négative entre stockage du carbone des prairies et émissions de GES. Ces dernières ne se compensent qu’à hauteur du quart les émissions de la filière. Ce déséquilibre se jouerait sur les émissions de méthane. C’est pour cela que le rapport préconise des accompagnements vertueux, et non une suppression brutale du cheptel bovin. Voir la figure ci-dessous (p. 74) en résumé. Pousser les élevages vers une double performance éco² et sociétale. Enfin, démêlons ce qui provoque les commentaires les plus virulents sur les réseaux sociaux. La suppression d’exploitations, qui fait bien entendu les gros titres des journaux et alimente la polémique, ne consisterait en réalité qu’à accompagner à la reconversion les exploitations « dans le rouge » sur cette double performance.

Aspects économiques

Concernant les importations, le rapport documente que le marché de la viande consommée en France provient à la fois du troupeau allaitant (environ 50 %), du troupeau laitier (35 à 40 %) et, dans une bien moindre mesure, d’importations (10 à 15 %). Mais pour autant, la stratégie de réduction du cheptel par la reconversion des élevages les moins avantageux sur les plans économiques, sociétaux et environnementaux s’accroche à une réduction de la consommation de viande rouge et produits transformés qui peut être risquée.

Car le rapport de la cour des comptes examine peu le volet consommateurs et pouvoir d’achat, ni le jeu exercé par la grande distribution qui pourrait très bien se rabattre sur une offre d’importation « bon marché » au détriment de la production française. C’est l’argument le plus sensible sur ce rapport, justement. La lecture du document complet m’a laissé le sentiment d’un travail très abouti autour des leviers de cheptels actuels, de modulation de la production et des liens entre filières lait et viande. Les importations, pour y revenir, sont surtout discutées concernant les protéines destinées aux aliments d’élevage (p. 30 et p. 70).

Conclusion

Réduire le cheptel bovin français ne signifie pas l’arrêt de mort de l’élevage. Le rapport cherche une voie vertueuse entre réussite économique et sociétale des exploitants, et valorisation écologique de leur travail. C’est une bonne voie, face à l’urgence climatique et la crise de la biodiversité. Mais d’autres acteurs sont aux commandes, que ce soient les filières de transformation, de distribution et bien entendu le consommateur lui-même. Difficile de certifier que les ménages français suivront dans les faits ces bonnes paroles.

« Aimez la viande, mangez-en mieux », certes. Mieux pour l’impact environnemental, mieux pour la résilience de la filière française, mieux pour notre santé. Mais encore faut-il que le déclic se fasse chez nos concitoyens. Réduire le cheptel bovin n’est qu’un premier pas, La Cour des Comptes aborde encore d’autres sujets, notamment sociologiques, nous les laisserons ici de côté. Un mot rapide pour conclure. Il est navrant que face à cette proposition de stratégie d’accompagnement de la filière bovine, les réactions soient si peu renseignées.

Comme d’habitude, quasiment personne ne lit, tout le monde commente – si on peut appeler ça commenter. Comme pour l’étude récente de Rigal et al. (2023), que toute une floppée de « militants » s’empressent de dénigrer sur les réseaux sociaux. Ils prétendent défendre l’agriculture, non. Ils empêchent de mener une réflexion nécessaire sur le cap à tenir pour l’agriculture de demain. Ne soyez pas dupes, lorsque les crises environnementales s’aggraveront, ces tristes sires s’éclipseront. Resteront les énormes problèmes jamais résolus, et le temps gâché à écouter ces épouvantails et autres marchands de doutes.